実例1:上場企業:2年間で売上1.6倍(+164億円)、利益2倍(+57億円)、株価2.3倍

同社は、不動産販売会社でしたが、今後の事業展開について経営者が思い悩んでおりました。

そこで、対話型のコンサルティングからはじめ、経営者自身の生い立ちから遡って整理した結果、父親との関係が浮かび上がりました。

その方が子どもの頃に、憧れの父親が、自らの手で建てた自宅は、その方の深いところで大切な存在となっており、それが今の不動産事業につながっていることに気づいたわけです。

また、その方は若かりし頃からリーダー的な存在だったのですが、これは1つのコミュニティをつくりたい、という想いの現れだったことに気づきました。そこから、今までやってきた不動産事業は、コミュニティづくりがその本質だったことに気づき、これからは単なる不動産売買ではなく、不動産という1つのきっかけを通じて、コミュニティをつくっていく、ということを今後の基本方針にしました。

現在は、単なる不動産売買だけではなく、各物件ごとにその土地や、利用者のニーズをしっかりと見定めた上で、デザイナーズコミュニティテナントビル、インバウンド向けユースホテル、都心の大規模保育サービスなど、地域に根差した「コミュニティづくり」を切り口とした付加価値をつけ、より高収益、高利回りの物件に生まれ変わらせ、オーナーにも、社会にも、よりよい三方よしのビジネスを展開しはじました。

その結果、短期間で業績は大幅に改善され、株価も一気に2倍超まで跳ね上がりました。

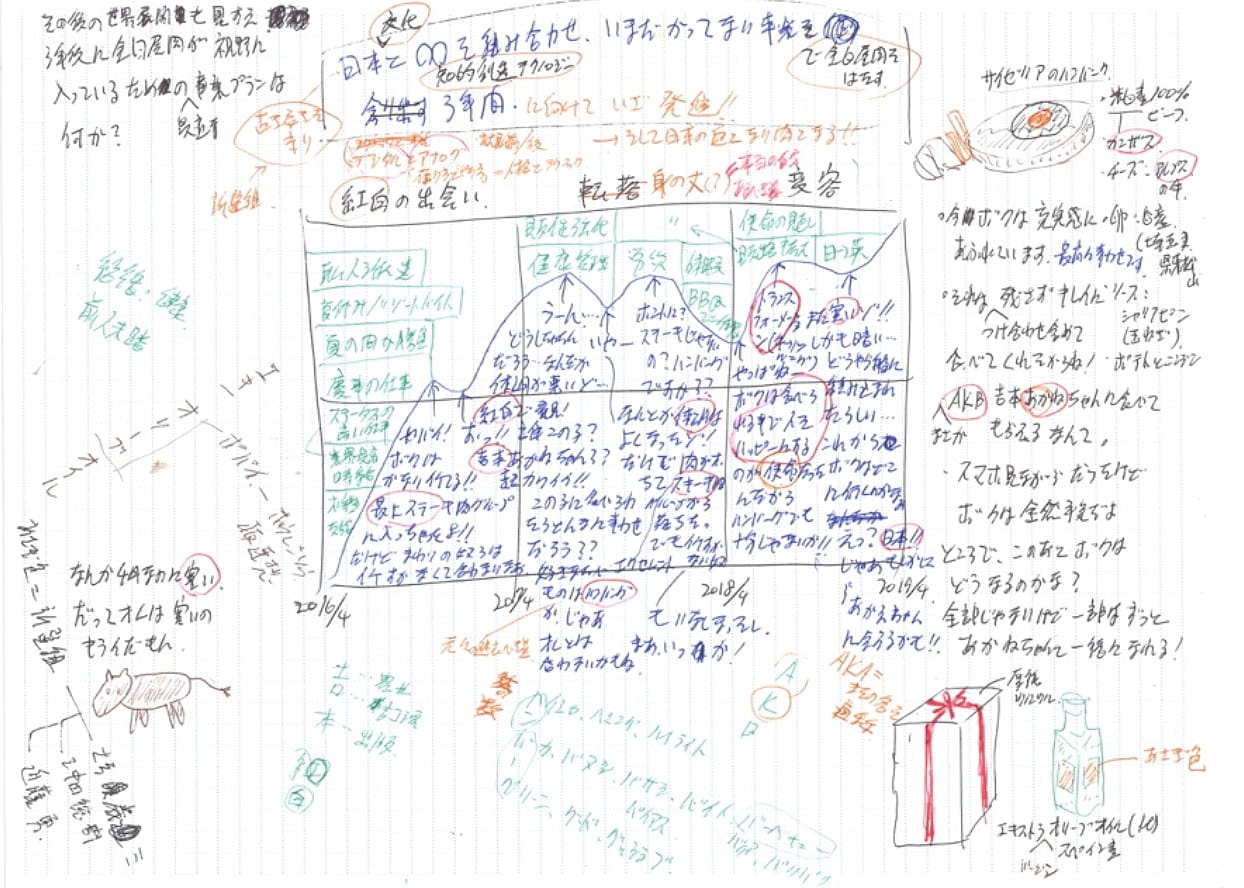

実例2:中小企業:立ち上げから3期連続年間成長率約300%を達成、4年目で売上1億円超の見込み。

元々当社でコンサルティングをしていたお客さまに対して、新たな成長戦略として新規事業の立ち上げをご提案致しました。

同社は、グループ会社の人材教育を担当している子会社でしたので、スタッフはグループ企業だけを見た内向きの姿勢でしたが、これまでのノウハウをもっと外向きに展開すべきということで、新たに人材事業をご提案致しました。

まずは目指すべき理想的なゴールについて何度も話し合い、事業開始まで1年近くかけました。そして、遠い目標としてビジョンを整理するとともに、中期的な目標としては、肉体労働と知的労働の両側面から、いま多くの日本人が嫌がる軽重労働を専門にサポートする事業と位置付けました。

最初の売上が上がるまでは、少し時間がかかりましたが、しかし、最初に方向付けがしっかりとできたことで、現場の意思決定はほぼ事業責任者に任せ切ることができ、経営者はほとんど関与していないのにもかかわらず、事業は年率300%で順調に成長を続けています。

- コンサル期間:2016年6月〜(継続中)

- 実績:売上対前年比250%以上(3年連続)

1. 組織戦略

ビジョン、ミッション、バリューを再定義し、以下のように策定致しました。こちらを企業活動の核に据え、組織の在り方を再定義しました。

【ビジョン】 自由かつ存分に自らの音楽を奏で、共によりよい未来に貢献できる社会

【ミッション】 組織への依存から脱却し、自立した労働者を育成すること

【バリュー】 全ての人には必ず強みがあり、その強みを生かし成果を上げることが一人ひとりの存在意義を示すことにつながる。

2. 新規事業立案

新たに定義されたミッションに基づき、より多くの労働者を自立させるために、グループのスタッフだけではなく、広く一般の方々を対象とした事業を展開すべき、という結論に達し、新規事業として「労働者派遣事業」および「職業紹介事業」の立ち上げを提案し、まずは東京エリアでスタートを始めています。

当社では、事業戦略の立案を始め、オペレーション体制構築のサポート、営業支援など新規事業の立ち上げに関して全般的な支援を継続的に行なっています。

お取引先様 担当者の方のコメント

株式会社アーテル 東京事業所長兼ビジョナリースタッフサービス事業部長 門泰伸様会社のビジョン、ミッション、バリューを創り込む段階から新規事業の責任者として参画しました。

この時に、会社だけではなく、自分自身のビジョン、ミッション、バリューも一緒に問われたことが印象的です。

しかし、自分自身の方向性を明確にできたからこそ、会社の方針との整合性も自分の中で整理することができました。

また、通常この規模の中小企業であれば、経営者の意思決定が強く反映されると思いますが、当社の場合、会社のビジョン、ミッション、バリューが明確なため、この方向性にマッチしているかどうかが判断基準となります。

つまり、ビジョン、ミッション、バリューがわたしにとってのボス、というイメージでしょうか。

おかげで、意思決定について社長に確認することはほとんどなく、自らの判断で事業活動が推進できる、という意味において非常にスピーディに事業展開ができています。

また、会社から言われたことをやる、という形ではないため、自分らしさや自分の強みを活かすことができ、非常にやりがいを感じています。

実例3:ドラッカー学会総会・ネクストソサエティフォーラム2017:参加者数前年比2.5倍、参加者満足度91.4%

2017年のドラッカー学会の総会では、当社代表の小林が実行委員長として参画し、これまで学会員向けの「総会」という立ち位置から、外向けのイベントとして「ネクスト・ソサエティ・フォーラム」という新たな形態へと革新に導きました。

このイベントを準備するにあたり、まずは学会理事の方と何度も打ち合わせをし、ドラッカー学会の最も大切にすべき理念は「ドラッカーが期待した日本社会に対する貢献」である、ということをまず明確にしました。

その上で、これからの時代の大変化を前に、参加者の皆さんがご自身の「強み」にフォーカスできるようになる、ということをビジョンとして位置付け、当日ご参加いただいた方が「「強み」と生きる~ Living with your “strength”. ~」を、同イベントの目指すべき理想的なゴールとして設定しました。

また、このゴールに向けたミッションとしては、「ドラッカーが期待した日本社会に対する貢献」をするために、ドラッカーという少し難しいテーマへの扉を開けるためのイベント、と位置付け、「君のドラノブに手をかける。」と表現しました。

このように、進むべき方向性を明確にしたことで、実行委員会はわずか3名という少人数にもかかわらず、 それぞれの思考と行動の方向性がぶれることなく、また多くの方々がそれをサポートしてくださる環境が整い、これは私たちにとって初めての非営利団体での挑戦となりましたが、結果としては集客数は前年比約2.5倍、満足度90点以上という革新的な成果を挙げることができました。

また、土台をしっかりと築いたことで、その後小林が実行委員を離れた今でも高い成果を上げ続けています。

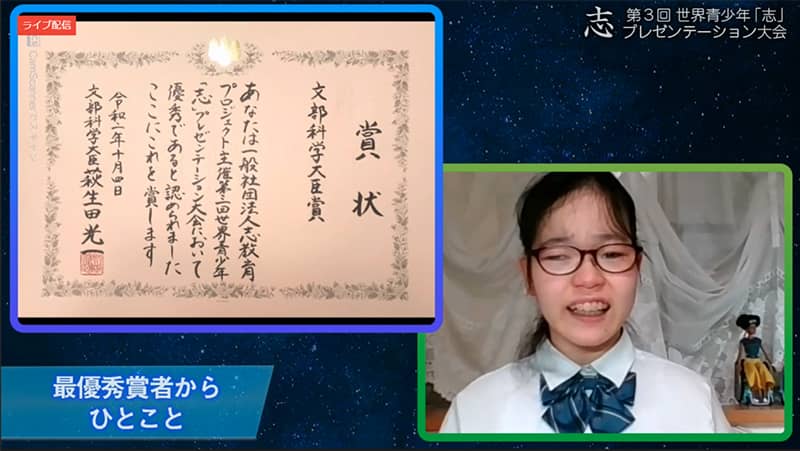

実例4:世界青少年志プレゼンテーション大会2018:参加者数320名(満席)、参加者満足度89.2%

同イベントも、ドラッカー学会同様、非営利組織での実績になります。このイベントは、2018年に初めて開催されたイベントで、私たちは戦略担当として実行員会に関わらせていただきました。

私たちが参画したのは、その年の4月でしたが、半年後の9月に開催を控えている時期にもかかわらず、実行委員会では何も決められない状態で、メンバーの中には不安と焦燥が漂っていました。

私たちが関与することになってから、短期間のうちにチームを再構築、約1ヶ月後にはチームが正常に稼働するようになり、当日は立ち見の人も出るくらい集客も大成功、参加者の方の満足度も90点に近い満足度を得られる非常に大きな成功をおさめることができました。

また、2019年は私たちはほとんど関与しませんでしたが、2018年の流れを引継ぎ、1年目同様会場は満席となり、高い満足度が得られた、というご報告を頂いています。

このように当社のノウハウは、非営利団体においても、一体感のあるチーム作りに役立ち、大きな成果を挙げることができることを証明しました。

お取引先様 担当者の方のコメント

世界青少年「志」プレゼンテーション大会実行委員長の北見俊則です。

大会をやると宣言をし、1月のキックオフミーティングには、この大会に興味のある人が40人以上も集まって実行委員会がスタートしました。

ところが、月を追うごとに人が減り、話し合って決めたいことがたくさんあるのに、進みません。その前に何のためにこれをやるのかという話でひっかかってしまうのです。

そんな4月、小林さんが参加、その様子を見て、この実行委員会の進め方にアドバイスをくださいました。

5月には小林さんのリードで、全員の話し合いによりビジョン、ミッションを明確にしました。そこで初めて実行委員の口から「すっきりした!」「これならやれる!」という声を聞くことができました。

第1回世界青少年「志」プレゼンテーション大会は、実行委員の力と周りの皆さんの応援のおかげで、奇跡的な成功を収めることができました。でも、その中核に小林さんのサポートがあったことは紛れも無い事実です。

第2回以降も、小林さんの教えが実行委員会の中に生きています。ありがとうございます。

今年2020年の第3回は、なんと文部科学省、環境省、読売中高生新聞に後援をいただき開催するところまで進化・成長しております。今年の受賞者は下記の2名。これからも世界中の志を持つ青少年を一人でも多く世の中に送り出し、志でつながる世界の実現に向けて、一歩一歩、歩み続けるつもりです。これからも応援を宜しくお願いいたします。

最優秀賞+文部科学大臣賞

最優秀賞+環境大臣賞

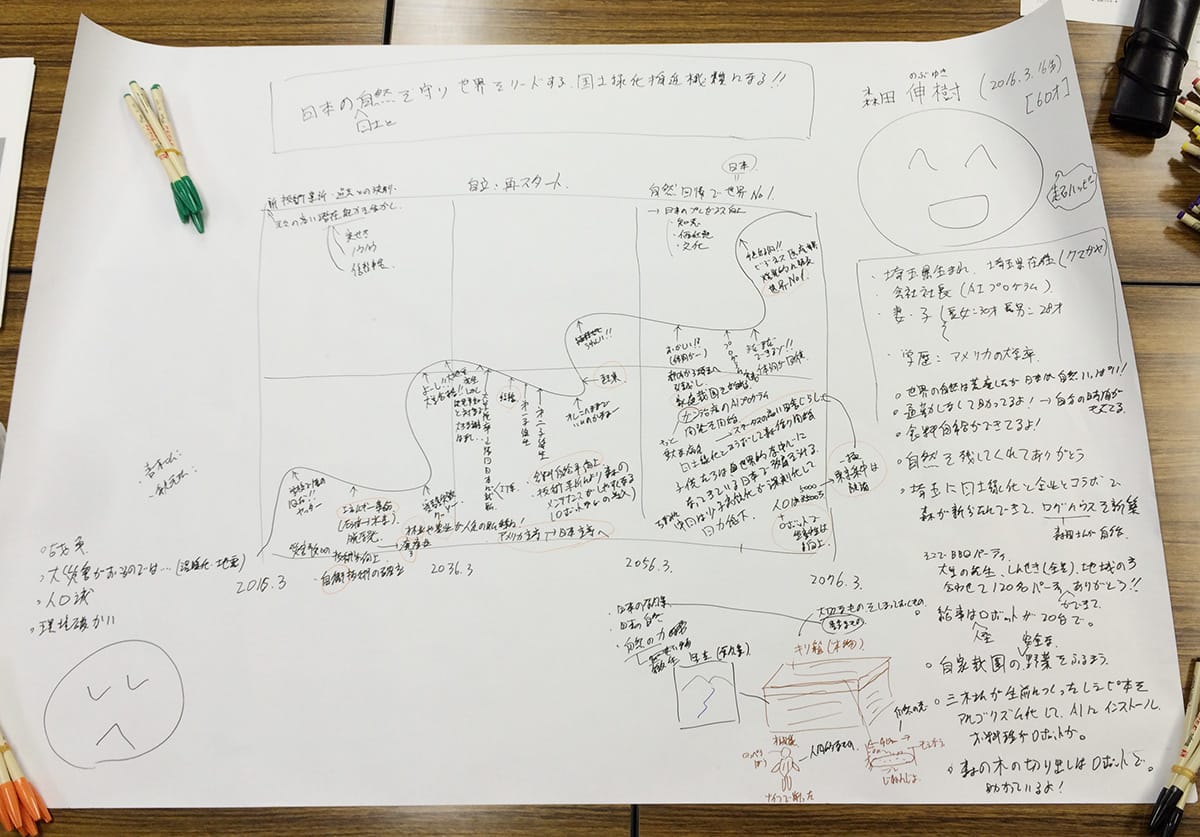

事例5:公益社団法人 国土緑化推進機構 様:組織革新・マーケティング戦略立案

国民参加の森づくり運動を推進する「緑の募金」の運営団体様で、当社が関与し始めた2015年の時点で、65年の歴史がありました。

しかしながら、長年の運営で組織が制度疲労を起こし、内部のコミュニケーション等も固定化し、新しい革新が起こりうる環境ではなくなっておりました。

そこで、当社では、下記についてご支援致しました。(2018年終了)

1. 組織戦略

2020年のオリンピックイヤーに70周年の節目を予定しており、その先の次の70年に向けた組織戦略を共に考えました。

結論:60年後の目標『日本の国土と自然を守り、世界をリードする国土緑化推進機構になる』

2. 新規事業立案

全国の各都道府県緑化推進委員会のメンバーが一同に会する機会は年2回しかなく、今までは一方的な報告・伝達型の会議の場だったところ、以下の新しい取り組みを行うことで、横の情報共有や連携が起こりやすい場づくりを行いました。

- 夏の連絡協議会の後に、懇親会を開催し、公式の場以外の意見交換の場を用意した

- 秋の合宿を、携帯電話も通じない東京高尾山で開催し、1泊2日で深い議論ができる場を用意した

- 冬の連絡協議会の翌日に、グループワークを行い、各都道府県緑推で感じている同様の悩みについて協議できる場を用意した

3. マーケティング戦略

組織全体の一貫した戦略がなく、一貫したメッセージを発信できるように改善しました。また、今までは緑化活動というと、「植林」というイメージでしたが、今後は「循環型の森づくり」を伝えていきたい、というニーズを加味し、もう1ステップ落とし込み「植える緑化から、使う緑化へ」というキャッチコピーに方向転換しました。

いままで:一貫したメッセージが取られていなかった

ご提案後:「植える緑化から、使う緑化へ」でコンセプトを統一し、時代背景にマッチした一貫したプロモーションコンセプトを確立

お取引先様 担当者の方のコメント

公益社団法人国土緑化推進機構 青木前常務理事会社のビジョン、ミッション、バリューを創り込む段階から新規事業の責任者として参画しました。

この時に、会社だけではなく、自分自身のビジョン、ミッション、バリューも一緒に問われたことが印象的です。

しかし、自分自身の方向性を明確にできたからこそ、会社の方針との整合性も自分の中で整理することができました。

また、通常この規模の中小企業であれば、経営者の意思決定が強く反映されると思いますが、当社の場合、会社のビジョン、ミッション、バリューが明確なため、この方向性にマッチしているかどうかが判断基準となります。

つまり、ビジョン、ミッション、バリューがわたしにとってのボス、というイメージでしょうか。

おかげで、意思決定について社長に確認することはほとんどなく、自らの判断で事業活動が推進できる、という意味において非常にスピーディに事業展開ができています。

また、会社から言われたことをやる、という形ではないため、自分らしさや自分の強みを活かすことができ、非常にやりがいを感じています。